半導体産業は、技術の進歩、消費者の要求の進化、そしてコスト削減と高性能の追求によって、過去数十年の間に革命的な変貌を遂げました。この進化の中心には、半導体製造の効率と精度を大幅に改善した重要なデバイスであるピック&プレース・マシンがあります。このブログでは、半導体産業におけるピックアンドプレース・マシンの歴史、技術の進歩、動作原理、そして未来についてご紹介します。

ピック&プレース・マシンを理解する

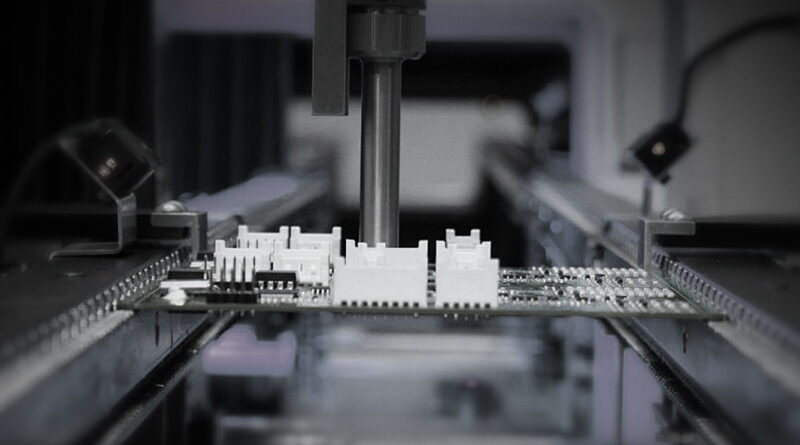

ピック・アンド・プレース・マシンは、回路基板やサブストレートに部品を高精度で配置するための自動装置です。これらの機械は、小さな抵抗器から大きな集積回路まで様々な部品を扱うことができ、各要素が欠陥なく正しく配置されることを保証します。ピックアンドプレースマシンの作業効率は、半導体製造の全体的な生産性を向上させる上で重要な役割を果たします。

歴史的概要

ピック&プレース・マシンの歴史は、電子機器製造の黎明期である1960年代にさかのぼる。当初は、手作業による組立方法が主流で、作業員が手作業で丹念に部品を配置していました。オートメーションの導入は、初期のピック・アンド・プレース・マシンの開発につながり、極めて重要な転換点となった。これらの装置は、今日の基準からすれば初歩的なものではあったが、スピードと精度を向上させるための舞台となった。

1970年代から1980年代にかけて技術が進歩するにつれ、第一世代のピック&プレース・マシンはより洗練されたものになった。空圧システムと基本的なビジョン技術を採用し、部品の配置精度を向上させた。手作業から自動工程への移行は、スループットを向上させるだけでなく、人件費と人為的ミスのリスクを削減した。

技術の進歩

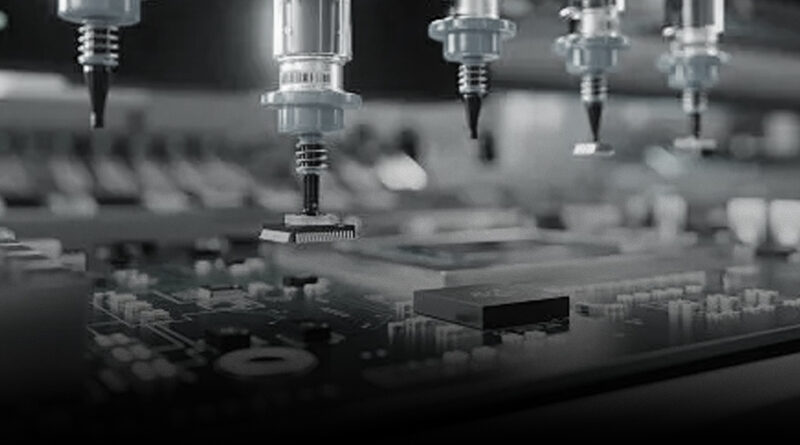

近年、ピック&プレースマシンは著しい技術的進歩を遂げている。洗練されたセンサー、機械学習アルゴリズム、モノのインターネット(IoT)の統合は、性能に革命をもたらしました。これらの機械は現在、部品配置のリアルタイム検査と検証を可能にする高解像度カメラを備えています。

ビジョン・システム

最新のピック&プレース・マシンは、その場で部品を認識し、動的に配置を調整してエラーを防ぐことができる高度なビジョン・システムを利用しています。これらのシステムは操作性を向上させ、部品サイズが縮小し続け、回路基板上の密度が増加している半導体業界では特に価値があります。

拡張性と柔軟性

今日の機械は、拡張性と柔軟性を重視して設計されている。小ロットから大量生産まで、さまざまな生産量に対応できる。この柔軟性は、市場の要求や技術革新に迅速に対応しなければならない半導体メーカーにとって極めて重要である。さらに、ソフトウェアの進歩により、オペレーターが機械の設定を簡単にプログラム・変更できるユーザーフレンドリーなインターフェイスが実現しました。

経営効率

ピック・アンド・プレース・マシンの最も魅力的な利点のひとつは、それが半導体製造工程にもたらす作業効率である。コンポーネントの配置を自動化することで、メーカーは手作業に比べて大幅に高い生産率を達成することができます。典型的なピック&プレース・マシンは、1時間当たり数千の配置速度で動作し、生産性を劇的に向上させることができます。

品質管理

半導体製造における品質管理は、現代のエレクトロニクスの複雑な性質を考えると、最も重要です。ピック&プレースマシンに自動品質保証システムを組み込むことで、メーカーは部品配置に関連する欠陥を最小限に抑えることができます。これは最終製品の信頼性向上につながるだけでなく、リワークや返品に関連する廃棄物やコストを削減します。

ピック&プレース・マシンの未来

ピックアンドプレースマシンの未来は明るい。5G、人工知能(AI)、モノのインターネットといった新たな技術に牽引され、半導体産業が進化を続ける中、ピックアンドプレースマシンは、こうした新たな需要に応える上で、ますます重要な役割を果たすことになるだろう。電子部品の小型化の傾向は、機械メーカーに課題と機会の両方をもたらします。

スマート・マニュファクチャリングとオートメーション

スマート・マニュファクチャリングとインダストリー4.0の推進により、ピック・アンド・プレイス機械はよりインテリジェントになり、AIとビッグデータ分析との統合が進むと予想される。これにより、予知保全が可能になり、ダウンタイムが短縮され、機械が最高の効率で稼働するようになる。さらに、サプライチェーンの透明性のためにブロックチェーン技術を取り入れることで、半導体製造におけるトレーサビリティとアカウンタビリティが強化される可能性がある。

サステナビリティへの取り組み

半導体業界の持続可能性への関心の高まりは、将来のピック&プレイス機械の設計にも影響を与えるだろう。メーカー各社は、環境に優しい素材や、環境への影響を最小限に抑えるエネルギー効率の高いシステムを模索している。規制が強化され、持続可能性に対する消費者の意識が高まるにつれて、環境に配慮した慣行を製造に取り入れることが不可欠になるでしょう。

結論(コンテンツには存在しない)